外来のご案内

肩の脱臼における手術とリハビリをわかりやすく解説

肩が外れてしまう脱臼という状態は、突然予期せず起こり、

激痛や強い不快感、違和感を引き起こす・・・できれば経験したくないケガです。

にもかかわらず、一度脱臼するとクセになってしまうことも少なくないという意味で、厄介なケガとも言えます。

こちらのページでは、肩の脱臼の原因や症状などの基本的な知識から、手術の必要性、手術方法、リハビリテーションについて解説いたします。

肩を専門に診療を行っていると肩の脱臼や脱臼後の痛み、クセになってしまった状態などの相談をよくいただきます。肩を専門とする整形外科医は少ないので、今後の治療について不安を抱いたままという方も多い印象があります。

やはり、一度、しっかりと診察や検査をさせていただくのが一番オススメですが、まずは基礎知識を入れていただくことで不安を軽減したり、診察時の話が入って来やすかったりとメリットが大きい印象があります。

できるだけわかりやすい説明を心がけておりますので、ご参照ください。

さらに関連する情報や詳しい情報をお知りになりたい方はこちらのホームページもご参照ください。

肩が脱臼しやすい原因と症状

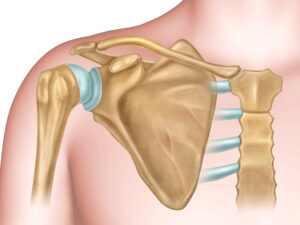

肩関節の脱臼は、具体的には肩甲骨に対して上腕骨(じょうわんこつ)が正常な位置関係ではなくなってしまうことです。肩関節は肩甲骨の関節窩(かんせつか)という受け皿型の軟骨に、ボール型の上腕骨頭(じょうわんこっとう)という軟骨が向かい合っている形状をしています。

イメージしていただきたいのは、お皿の上に大きなボールが乗っかっているところです。

お皿が傾けばボールは転げ落ちますよね。

これが脱臼です。

通常の関節、例えば似たような関節で言えば、股関節がありますが、

股関節であれば、このお皿が平らなお皿ではなくて、深みのあるどんぶりのような感じです。これならなかなかボールは転げ落ちません。

だから、股関節は簡単には脱臼しません。

しかし、肩はお皿である関節窩が平らに近いので比較的容易に脱臼し、そして、脱臼がクセになりやすいという特徴があります。

肩が脱臼すると激痛、強い違和感が出現する

肩が脱臼してしまうと、当然ですが激痛ですし、もとある位置に肩がないわけですから、強烈な違和感、イヤな感じがします。

脱臼してしまった場合、自分で整復できる人もいますが、基本は無理せずに整形外科医や救急医がいる救急外来を受診してください。

肩の脱臼がクセになる(反復性脱臼)仕組み

この脱臼がクセになってしまう状態を反復性肩関節脱臼と言います。

肩甲骨関節窩が平坦に近いからクセになりやすいということでしたね。しかし、それならクセになるも何も、最初からすぐに脱臼してしまいそうなものですが、もちろん、通常は肩もそう簡単には脱臼しません。

それは肩の脱臼を防ぐものがいくつかあるからなんですね。

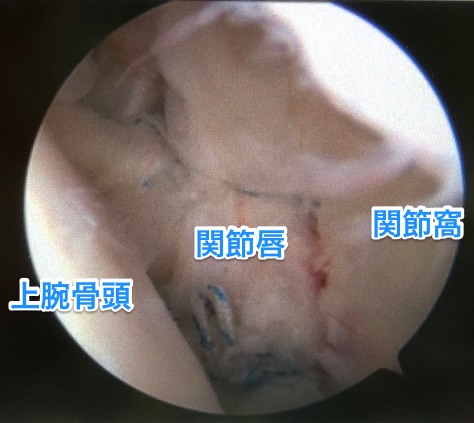

その中でも特に大切なのが関節唇(かんせつしん)という関節窩を取り囲むように縁取って、お皿に深さを与えている軟骨です。

はじめて脱臼してしまったときに、ほとんどのケースでこの関節唇が損傷してしまいます。関節窩から剥がれてしまうんですね。これをBankart損傷(バンカート損傷)と呼びます。

そして、この関節唇が元の位置にくっつくように治ってくれないために、脱臼を防ぐものがなくなって、脱臼がクセになってしまうんです。

これが一番多い、脱臼がクセになってしまう原因・仕組みです。

肩の脱臼に手術が必要なケース

この肩関節の脱臼は、通常3週間前後の肩関節の安静が治療になります。

それは装具を使ったり、三角巾を使ったりします。

そして、2度と脱臼せずに肩の痛みもなく動きも良好であれば、脱臼の後遺症なく無事治癒したと言っていいわけですが、

実際は肩の痛みが残ってしまったり、

可動域が狭くなってしまったり、

先ほどから言っているように、脱臼を繰り返すようになってしまったりすることがあります。

そのようなケースでは手術が必要になることもあります。

脱臼後に肩の痛みや可動域制限が出現した場合

脱臼後に痛みが残ってしまったり、肩が上がらない、動きがカタいなどの症状が出た場合は、まず精密検査が必要です。

画像検査ではレントゲンとMRIでの検査をすることが多いです。

特にMRIでは、脱臼のときの損傷としてレントゲンでもわかりにくい骨折が見つかったり、腱板損傷が見つかったりすることがあります。

レントゲンでもわかりにくい骨折の場合は、骨がくっつけば症状が改善することが多いですが、腱板損傷の場合は手術が必要になることがあります。

腱板損傷についてはこちらをご参照ください。

脱臼がクセになってしまった場合(反復性脱臼)

脱臼がクセになってしまった場合に、再脱臼を防ぐために圧倒的に効果が高いのは手術です。

損傷した関節唇がいい位置でくっつかなかったがためにクセになっているので、これを筋トレで鍛えても、外からテーピングや装具で押さえても限界があります。

脱臼を繰り返せば繰り返すほど、軟骨が傷んできてしまいます。

それは、将来的な変形性関節症(軟骨のすり減り)にも繋がります。

ただ、シンプルに「いつまた脱臼するかわからない不安と脱臼してしまったときの辛さ」が手術の動機に、理由になってくると思います。

ですから、直接、治らなかった関節唇をいい位置に固定しなおす手術を行うことが多いです。

肩の脱臼の手術法(内視鏡手術と直視下手術)

具体的な手術法について簡単にご説明します。

手術は関節鏡という内視鏡カメラを用いた手術が多いですが、ある程度大きく切り開いた直視下手術を行うこともあります。

肩の脱臼の手術時の麻酔は?

肩の脱臼の手術に限らず、肩関節の手術のほとんどは全身麻酔で行います。

麻酔のポイントは鎮痛(ちんつう)です。つまり、いかに手術中に痛みを感じずにいられるか。

例えば、手の手術では神経ブロック麻酔が効きやすいですし、下肢の手術では脊椎麻酔という麻酔が鎮痛に有効なので、全身麻酔をしないこともあります。

しかし肩の場合、神経ブロックだけで手術をするのは少し不安が残ります。手術中に痛みがあれば、辛い思いをするのは患者さんですから。それに、そもそも肩の手術中に意識があったりしたら、シンプルに不安ですよね。

ですから、当院でも全身麻酔で手術をしています。

関節鏡下関節唇形成術(Bankart損傷の修復)

具体的な手術方法ですが、

圧倒的に多いのはBankart損傷を修復する手術です。

これをシンプルにBankart法と言ったり、関節唇を固定しなおすので関節唇形成術と呼びます。これは主に関節鏡という内視鏡を使って行います。

以前は直視下の手術が主流でしたが、直視下だと関節唇を視野に入れるために前側の腱板である肩甲下筋腱を切開しないといけないというデメリットがあり、私は関節鏡でのBankart法しか行っておりません。

具体的には関節窩の端っこに糸を埋め込み(アンカーというネジだったり、糸のかたまりを埋め込みます)、その糸を関節唇に通して結びます。これを4–6本くらいで修復します。

烏口突起移行術(ブリストー法、ラタジェ法)

Bankart法でも脱臼を防げないようなケースがあります。

それはBankart法を行ったあとに再脱臼してしまったケース(5%程度と言われています)やアメリカンフットボールや柔道などのように脱臼のリスクが通常より高いスポーツをやる場合などです。

こういうケースでは、より思い切った手術を行うことがあります。

それは前側の壁を新たに作るようなイメージで、肩甲骨の突起である烏口突起(うこうとっき)をそこにくっつくスジ(共同腱と言います)付きで、肩甲骨関節窩の前方に移行する方法です。移行するというのは、烏口突起を切って外して、ネジで留め治して、別の場所にくっつけることを言います。

そういう意味で思い切った方法と言いましたが、これはより再脱臼率が低い方法です。

私は可能な限りBankart法でもとの肩関節に近づけて、再脱臼を防ぐことに主眼を置いた治療を行っており、烏口突起を移行する手術はあまり行っていません。

補助的追加処置(腱板疎部閉鎖術、レンプリサージ法)

より脱臼のリスクを減らす目的で、Bankart法に追加処置を行うことがあります。

1つは腱板疎部閉鎖術(rotator interval closure)と言います。腱板疎部というのは前方の腱板である肩甲下筋腱と上の腱板である棘上筋腱の間の薄めの膜のことで、ここを縫い縮め、前方の圧を高めることで脱臼をより防ごうという処置です。

もう1つはレンプリサージ(Remplissage)と言って、脱臼の際にできてしまった上腕骨頭の後の陥没部分(Hill-Sachs:ヒルザックス病変と言います)を後方の腱板で埋めるように縫い付ける方法です。

この陥没は大きさによっては、関節窩の端っこにはまり込むように外れるような状態が起こってしまうので、このレンプリサージが必要になることがあります。

肩の脱臼の手術費用は?

肩の脱臼の手術について説明すると、手術費用についてご質問いただくことは少なくありません。

手術方法や入院期間などによっても費用は異なりますので、直接聞いていただければと思います。おおよその費用は事務担当者からお伝えできます。

一般的には3割負担で30万円前後の自己負担額になることが多いようですが、高額医療制度を使用される人が多いです。

肩の脱臼後のリハビリテーション方法

次に肩の脱臼後のリハビリテーション方法について解説します。

はじめて脱臼してしまったあとのリハビリテーションも手術後のリハビリテーションも一緒に解説します。

厳密には脱臼後のリハビリと手術後のリハビリは当然違うわけですが、大切なポイント・原則は共通しています。

その原則をお伝えしたいと思います。

肩の脱臼のリハビリテーションはいつから行う?

まずいつからリハビリテーションを行うか?ということです。

脱臼直後、手術直後はまず「安静」です。治るべき部分に負担をかけないような期間ですね。

「安静」第一とする期間は3週間前後であることが多いです。そのため、この期間は三角巾や装具を装着していただきます。肩関節を安静しながらもできるリハビリテーションとして、肩甲骨の周りを鍛えるトレーニングを行います。

そこから肩の可動域訓練を行って、肩を幅広く動かせるようにしていきます。この肩の可動域訓練のときに注意すべきは「脱臼肢位(だっきゅうしい)」と呼ばれる肩の状態を避けることです。

ほとんどの脱臼は前方脱臼という腕が前に外れてしまう状態ですが、これは肩を開いて(外転、外旋)、腕を後ろに持っていく(伸展)動きで外れます。これを脱臼肢位と呼び、リハビリの時もこの動きだけは注意しないといけません。

肩の脱臼後に重要な筋トレとは?

脱臼後、もしくは、手術後のリハビリの中で肩のインナーマッスルの筋トレは大切です。肩のインナーマッスルはつまり腱板を構成する筋肉になりますが、これらは肩を安定させる働きがあります。つまり、脱臼しにくいように肩を動かしてくれます。

肩のインナーマッスルは大きな力を発揮する筋肉ではないので、トレーニングも弱い力でじわじわと負荷をかけるトレーニングが中心です。よく行うのは弱い張力のトレーニング用チューブを引っ張るようなトレーニングです。

逆に強い負荷をかけて行う、一般的なウエイトトレーニングなどを行うのは肩の動きがかなり回復したあとにするべきです。インナーマッスルに対してアウターマッスルと呼びますが、このアウターマッスルが強く働き、インナーマッスルの働きが弱いと肩は不安定に動くことになってしまい、損傷部や手術部に負担がかかってしまいます。

肩の脱臼のリハビリテーション中に痛みがある場合の注意点は?

リハビリ中に痛みがある場合は、うまく進んでいるのか心配になってしまうかもしれません。

強い痛みは無理がかかっているサインとして、原則、避けた方がいいと考えてください。しかし、痛みを我慢しながら、つまり、許容しながらやっていくリハビリもあります。どうしても安静期間後は肩を動かしていないので、ある程度の可動域制限があります。つまり、カタくなっているんですね。この場合、柔らかくしていくときにはどうしても痛みを伴いますので、多少の痛みは許容しながらリハビリをやっていく必要があります。

そうやって許容していくべき痛みと、避けるべき痛みを区別しながらリハビリテーションをやっていきます。

もちろん、その区別は簡単なことではありませんので、主治医やリハビリ担当の療法士にも聞きながらやっていきましょう。

まとめ

このページでは肩の脱臼の基礎知識と肩の脱臼後の手術やリハビリテーションについて解説いたしました。

少しでも参考になりましたら幸いです。